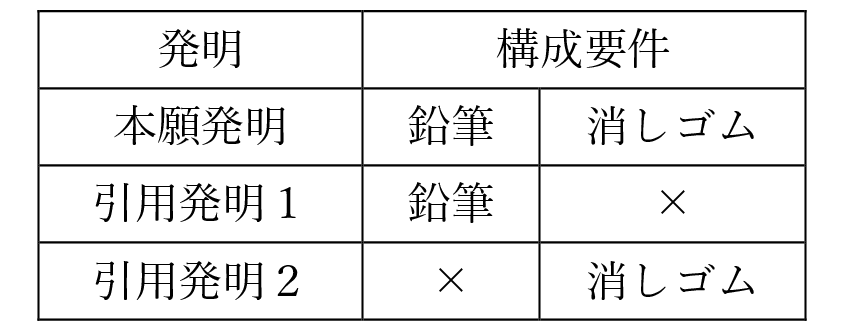

引用発明は、2つ。

引用発明1は、鉛筆。

引用発明2は、消しゴム。

新規性判断では、本願発明と引用発明とを比較する。

ここで重要なのは、比較に使う引用発明は、1つだけということだ。

そうすると、

・本願発明と引用発明1を対比すると、「消しゴム」の構成要件で相違する。相違点があるため、新規性あり。

・本願発明と引用発明2を対比すると、「鉛筆」の構成要件で相違する。相違点があるため、新規性あり。

よって、引用発明1及び2に対し、本願発明は、新規性が認められる。

知的財産を世界に伝える喜びを、あなたに。

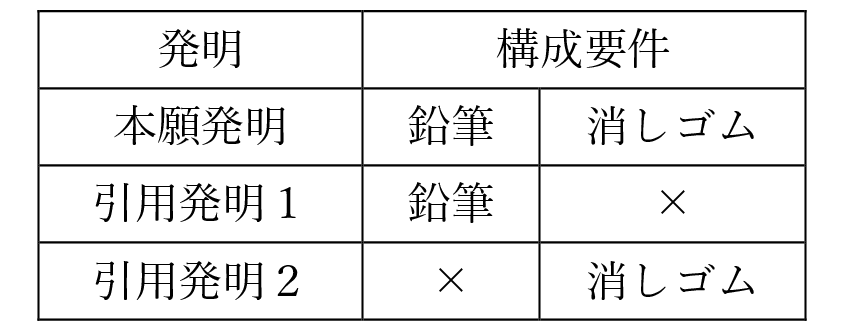

引用発明は、2つ。

引用発明1は、鉛筆。

引用発明2は、消しゴム。

新規性判断では、本願発明と引用発明とを比較する。

ここで重要なのは、比較に使う引用発明は、1つだけということだ。

そうすると、

・本願発明と引用発明1を対比すると、「消しゴム」の構成要件で相違する。相違点があるため、新規性あり。

・本願発明と引用発明2を対比すると、「鉛筆」の構成要件で相違する。相違点があるため、新規性あり。

よって、引用発明1及び2に対し、本願発明は、新規性が認められる。

では、簡単な事例で検討してみよう。

「消しゴム付き鉛筆」

本願発明は、鉛筆の後ろに消しゴムがついているもの。

特許請求の範囲は、次のものだ。

[請求項1]

鉛筆と、消しゴムを備え、

前記消しゴムは、前記鉛筆を使って描かれた線を消すために、前記鉛筆の後ろの端に取り付けられる、消しゴム付き鉛筆。

まずは、新規性。

特許法29条1項各号を数式であらわすと、次のようになる。

他方、審査基準を数式であらわすと、次のようになる。

審査基準は、「相違点」という概念を導入したところに意味がある。

新規性の判断は、シンプルだ。

・本願発明と引用発明との間に相違点がなければ、新規性なし。

・本願発明と引用発明との間に相違点があれば、新規性あり。

今回は、新規性(特許法29条1項各号)と進歩性(同条2項)について。

新規性と進歩性は、審査官補研修が終われば、すぐに判断させられる。

審査官全員が(一応)判断できるという意味では、簡単なのだろう。

正直なところ、自分は、今でも、日々、新たなことに気づいてばかり。

明日は、もっと大きな気づきがあるだろう。その点ではワクワクする。

しかし、新たな気づきがあると、以前の仕事で「こうすればよかった・・・」という後悔が、心に浮かぶ。

私自身、今の時点で、きちんと新規性・進歩性の判断ができている自信は、ない。

他の人たちの仕事をみても、まともに判断できる人が、ほとんどいないという意味では、難しいんだと思う。

今回は、簡単な事例を交えて説明しようと思う。

次は、4問目。

【CS基準】

ソフトウエア関連発明の発明該当性の判断の適用時期は、1997年4月1日以降。

これは、何の日?

<解説>

この1997年4月1日って、本当に重要な日なんです。

一般的には、記録媒体クレームが認められた日として知られています。

本当に重要なのは、プログラムクレームに関する拒絶理由の運用が、

29条1項柱書違反から、36条6項2号違反に変更された日、なんですね。

特許要件違反から、記載要件違反に変わったんです。

このあたりの経緯がわかると、特許法の保護対象が理解できますので、

ソフトウエア関連発明についての特許請求の範囲は、少しは記載できるかなぁ、と。

ソフトウエア関連発明を担当していて、

このあたりの説明があやふやな審査官は・・・ちょっと信用できないかなぁ。